|

山頂でお昼寝ZZZZ…高御位山(2001.6.2)

|

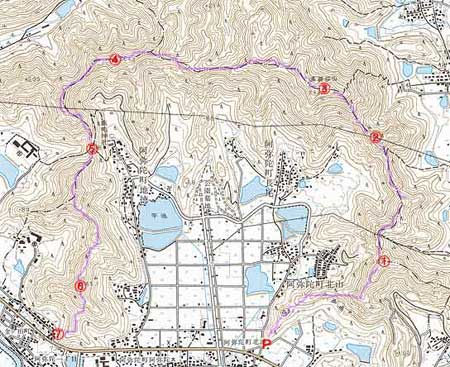

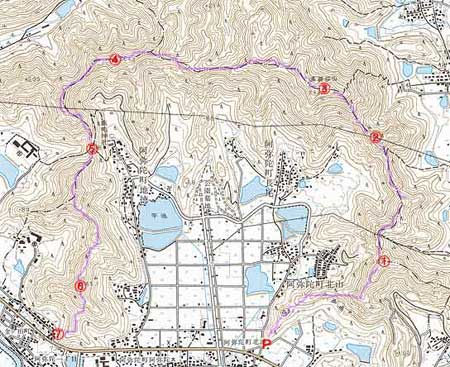

気になる「全山縦走ハイキングコース」

6月に入り,もうすっかり日差しは夏です。ただ,湿気が少なく,気持ちのいい土曜日の午後です。昼食後,しばしまどろみ,心身ともスッキリ。このまま家にいて自転車ロードレース「ツアーオブジャパン」の総集編を見てもいいのですが,さわやかな午後です。チョット近くのお山に散歩に行きましょう。今日のお山は,播磨地方の定番「高御位山」です。今までに何度も登ったことがありますが,今日は少し違うルートにしましょう。馬蹄形の高御位山連山を端から端まで歩きましょう。

以前,Kenと高御位山に登った時,中塚山から下山する際に「全山縦走ハイキングコース 高砂市」の表示板が気になりました。中塚山からさらに進むとどこまで続いているのでしょう。西の取り付きは豆崎からだそうですが,東の取り付きは「成井」であったり「長尾」であったり,「西山」や「北山」であったりと,さまざまですが,「「全山縦走ハイキングコース」はさらに先に続いています。地図を見ると,183のピークから東は加古川ですし,南は採石場のようです。ということは,三角点のある54.5のピークから北池に続いているのでしょう。

まずは,左回りで

ということで,まずは北池の登り口の確認です。「北山鹿島神社の大鳥居」に着く(P)と,「北池登山口 JR宝殿駅 高御位山 松尾山延命地蔵堂 高御位山北池登り口」の表示があります。どうやらここが取り付きのようです。豆先の取り付きから登ることも考えたのですが,車をとめるところがありそうにないので,馬蹄形を左回りに回ることにしました。

地蔵堂の奥から登山道は始まっています。しばらくは,展望のない林の中の道です。まわりの草は,すっかり夏草です。夏草独特のニオイまでしてきます。間もなく,下山してきたハイカーとこんにちは。あまり利用する人がいないかもなんて思っていたこのルートも,そうではなさそうです。ゆるやかな上りを登ると,三角点のある54.5のピークへ。このあたりからは,展望のある尾根道になります。南には,竜山が見えますが,モヤのためにあまり遠くまでは見えません。残念です。

緩やかな尾根道の前には,急坂が見えています。この急坂の途中で,ユリを発見。これって,誰かが植えたものなのでしょうか。成井からの登山道の両脇には,地元の人たちの手による四季の花が植えられていますが,このあたりはどうなのでしょう。

|

|

183のピーク

急坂を登り終えると,183のピーク(①)です。ここの岩には,「峠辻 北池」とペンキでかかれています。東の尾根には,加古川市と高砂市の市境に沿って道が続いているのでしょう。低いながらも展望が開けています。南には竜山。その西には日笠山連山が見えます。北を見ると,高御位山が見えています。この三つ山をつないで「全山縦走ハイキングコース」が設定されているようです。東には,加古川や高砂の街並みが小さく見えています。

まずは,目の前の高圧線鉄塔を目指します。このあたりからは,「全山縦走ハイキングコース 高砂市」の表示がいたるところにあります。鉄塔に着くと,東西に道が分岐しています。西は北池,東は西山。縦走路は北進です。木立に囲まれているものの,ところどころで展望が開けています。見るたびに高御位山山頂に近づいています。なかなかいいものです。一旦,急坂を下ると,これから高御位山に向けて,2ヶ所の岩尾根の登りがあります。この付近にも,「北山1.3km 高御位山1.0km」や「北山1.6km 高御位山0.7km」の表示があります。こんなにも必要なの?って気もしますが。

岩尾根を登って小高御位山

まずは,小高御位山への岩尾根を登ります。乾いた岩はしっかりグリップするのでいいのですが,なにしろこの日はGパンなので,足を上げるのがキツイ。もも上げの連続のような岩尾根を登り,小高御位山(②)へ。このピークには,「成井登山口 北池登山口 高御位山」の表示があります。成井からの別ルートの登山道のようです。ここで本日2人目のハイカーとこんにちは。

小高御位山を過ぎると,高御位山への最後の岩尾根が見えてきます。これまたもも上げの連続です。夏の日差しを受けながらの登りに,汗ビッショリです。岩尾根を登り終えると,「高御位山ハイキングコース案内図」のある分岐点です。ここからは,成井からの登山道が合流しています。ここでも,2人のおばさんハイカーとこんにちは。山頂はすぐ目の前じゃなくて,すぐ目の上です。

やはり展望のすばらしい山頂

山頂(③)着。北池登山口から約50分ほどです。「飛翔の碑」が出迎えてくれます。ここで行われた関西初のグライダー飛行を賛えたものだそうです。ここからの眺めは,いつ見てもいいものです。はじめてこの山に登った感動がよみがえります。標高300mほどの山とは思えない高度感も魅力です。空気の澄んだ冬なら四国まで見渡すことができるでしょう。これからの季節は,モヤっていることが多いので残念です。ここには高御位神社もあります。

高御位山は大己貴命,少彦名命の二神が天津神の命を受け,国造りのため御降臨したところといわれ,この二神の業をしのんで高御位大神として神社が欽明天皇のころに建立されたと伝えられている。

高御位神社は山全体を御神体として庶民の崇敬を集め,神の鎮り給う霊城清澄神気透徹する境地とされ,播磨国神名帳にも当地方大社二社の内の一社と明記されている。(『大阪周辺の山200』)

この山頂にも,ハイカーがいます。そのうちのお一人は,岩壁の上でお昼寝です。あれって,寝相の悪い人だったら転落してしまうんじゃないでしょうか。それにしても,気持ちいいでしょうねぇ。そういえば,山頂直下の岩場でも,座って展望を楽しんでいる人がいました。気楽に楽しめる高御位山ならではの,さまざまな楽しみ方です。

|

|

少し西に行くと,反射板や山頂からの展望を表示する金属板もあります。この表示がスゴイ!

「平成6年7月 摩耶山 山上ヶ岳 明石海峡大橋 関西国際空港 葛城山 淡路島 大鳴門橋 上島 小豆島 家島諸島 赤穂御崎 姫路城 書写山 中国山地 後山 雪彦山 氷ノ山 峰山高原 段ヶ峰 笠形山 千ヶ峰 篠ヶ峰 白髪山 大野山 六甲山」

まるで,「カシミール」で調べたような表示です。山上ヶ岳や大野山なんて目視した人はいるのでしょうか。ナゾです。

鷹ノ巣山

ここからは鷹ノ巣山(鹿島山)へは,小さなピークがいくつかあります。岩場はありませんが,ところどころで開けている展望が楽しみです。後ろには遠ざかる高御位山,前には近づく鷹ノ巣山,右手奥にはとんがり帽子の桶居山がちょこっと見えます。木立に囲まれた道の横には,ツツジが今季最後の花を咲かせています。鷹ノ巣山に近づくにつれて,西の谷底から銃声がハッキリと聞こえてきます。いつものこととはいえ,あまりいい気はしません。

急坂を登ると桶居山への分岐点,その上が鷹ノ巣山東峰(④)です。鷹ノ巣山は双耳峰で,西峰には三角点があります。東峰と西峰の間には,馬の背への分岐点があります。「鹿島神社 長尾 馬の背の森」馬の背には鹿島神社から登るようです。この馬の背は,岩尾根ですので,展望がよさそうです。次回は,是非,通ってみたいものです。「鹿島山 標高264.2m 別名,鷹ノ巣山とも申します。兵庫登山会」鷹ノ巣山からは,これから行く縦走路が見えます。小さいながらもピークが二つあり,しかも岩場も見えるので,スリルがあります。もちろん,このあたりからも桶居山は見えます。

|

|

豆崎奥山へ

岩場の小さなピークを過ぎると,反射板のあるピークです。このピークからは,西の尾根に向かって道が伸びています。209のピークから別所に下るルートでしょう。反射板から高圧線鉄塔はすぐです。鉄塔からは岩場です。さほど急ではありませんが,登りとなるとやはりシンドイでしょう。高御位山山頂からここまでに出会ったハイカーは7人です。やはり高御位山は,播磨の人気スポットです。登る人のスタイルもさまざまです。見るからにハイキングという感じの人の他には,麦わら帽子に水筒を下げたおっちゃん,スパッツにTシャツのランナーもいます。中学生らしきトリオは,手にアルミ棒を持ってストック代わりにしています。お手軽な山ならではのスタイルです。

岩場を下ると,展望台やつり輪,ジャングルジム,トイレなどのある鞍部(⑤)に到着。ここから下ると,鹿島神社に出ます。多くの人は,この鹿島神社から登り,あるいは下るのですが,全山縦走ハイキングコースは,さらに続いています。足元の岩には,「鹿島神社 豆崎 別所」というペンキの表示。その近くには,「中所登山口 高御位山 鹿島神社」という表示板。「全山縦走ハイキングコース 高砂市」のプレートもあります。高御位山山頂から約40分です。時間的にも余裕があるので,予定通り豆崎まで縦走することにしました。

鞍部からは一気の登りです。急な上に,木立に囲まれているので,あまり気分のいい道ではありません。でも,クモの巣がないのを考えると,今日,ここを通った人がいるのでしょう。ここにもユリが一輪。ようやく急坂を登り,ピークへ。後ろを振り返ると高御位山連山が,前には日笠山連山が見えます。高御位山のふもとの田園地帯も一望できます。広くない尾根を通っていると,突然の訪問者に驚いたヘビやトカゲがそそくさと草むらへ避難です。

小さなピークを過ぎると,目の前には三角点のある156のピーク(⑥)です。右手下に学校を見ながら,ゆるやかな尾根道を登ると,三角点のピークです。ここには,「豆崎奥山156.0m」のプレートがかかっています。木立のためにあまり展望はありません。ここから道は右に左に分岐しています。地形図通りに真南に進む道を選択。途中で,「全山縦走ハイキングコース」のプレートがあります。岩場には,ペンキで○が書かれています。どの道を下っても下山できることは確かでしょうが,踏み跡があちこちにあり,全山縦走ハイキングコースはどの道かわからなくなってしまいました。しかたなく,テープを頼りに,下ります。人家の屋根が足元に見えると,フィニッシュです。縦走に要した時間は,2時間20分です。

取り付きのわかりにくい豆崎ルート

降り口(⑦)は,人家と人家の間の細い踏み跡です。表示はありません。もしかすると,縦走路ではないかもしれませんが,それにしても,この取り付きはわかりにくいでしょう。北池からスタートして正解でした。あとは,国道沿いに北池までとぼとぼ帰るだけです。途中で,縦走路の登り口らしい所を探しましたが,見当たりませんでした。コンクリートの法面の切れた草むらの中に案内板らしいものが見えたので,そのあたりが取り付かもしれません。でも,いずれにしても,車をとめるところはなさそうです。

今回,初めて馬蹄形の縦走路を歩いてみましたが,高御位山をいろいろな角度から見ることができ,しかも,自分の歩いてきた縦走路を,あるいはこれから行く縦走路を見ることができるというのはいいものです。しかも,尾根が細いので右に左に展望が開け,気持ちのいい尾根歩きができます。途中ではたくさんのエスケープルートもあるので,体力や体調に応じて,ルートを変えることができるので,無理のない山歩きができそうです。これらの点が,高御位山が人気スポットである所以なのでしょう。