|

岩,岩,岩の竜山ミニ縦走(2002.2.9)

|

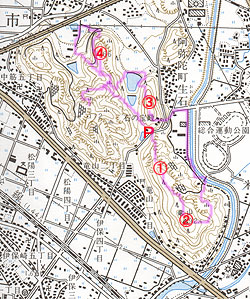

先日までの春のような陽気から,いきなりの冬空。再び,冬らしい寒さが戻ってきました。2月の3連休の初日は,超近場の竜山へ行くことにしました。この山は,標高が100mもない超低山です。しかも,小さな山なので縦走という言葉すら似合いそうにありません。それでも,少し時間のある時に行くにはピッタリの山です。

採石場の岩壁

車を生石神社の駐車場にとめ,まずは竜山を目指します。竜山の南にある「観涛処」から登るルートが一般的ですが,今日は,駐車場のすぐ前の家の横から尾根を登ります。しっかりした踏み跡の道ですが,両サイドが採石場となっているので,削りに削られて極細尾根になっています。左右の絶壁をのぞきこみながら,しだいに高度を増していきます。振り返ると,播磨の秀峰高御位山が見えてきます。ふもとの採石場からは重機の音が聞こえてきます。さすがに「竜山石」の産地です。ふもとにはたくさんの採石場があります。また,道をへだてた西側の山も採石場だらけです。

竜山石

相生層群は今から1億年前から7000万年前(白亜紀後期)に兵庫県を含む西日本各地で起こった大規模な火山活動によって生じた地層の一つで,高砂市周辺のものは流紋岩質の火砕流によって生じた火砕岩を主とし,一部に流紋岩溶岩を含む。これらは一般に水をとおしにくい性質をもつため植物が生育しにくく,高御位山などの特徴的なはげ山景観を作る。

この相生層群の流紋岩質火砕岩の中でも竜山周辺のものは,一般に均質塊状のガラス質凝灰岩で,さらに堆積後の火山ガラス片のもつ熱や自重による固化作用をあまりうけておらず,適度の軟質であって加工性に富む。このため古くから「竜山石」の名で広く知られ,西日本各地の古墳における石棺の素材として用いられ,現在も数多くの採石場から石材として切り出されている。(『ひょうごの地形・地質・自然景観』神戸新聞総合出版センター)

なだらかな尾根道

尾根を5分も歩けば山上の展望台(①)です。あたりは草地の広場になっています。ここからの展望の案内板もあります。海側の工場地帯や播磨灘も見えています。北を見ると,高御位山をはじめとして,城山や飯盛山などの加古川北部の山も見えています。超低山ながら,いい眺めです。広場の上部から尾根道が続いています。ほどんど勾配のない尾根道は,MTBでも乗車可能です。しばらくは,両側に潅木とササが茂っている道を進みます。そのヤブのところどころには,古い採石の跡があります。むやみにヤブの中に入ると危険です。

|

|

草地に出ると,道は左右に分かれていますが,どちらに進んでも,先で合流します。左手に進むと,採石場の上部に出ます。ここから見下ろす採石場と岩壁は,スリル満点です。こんなところを,MTBでぶっ飛ばしていると,コースアウトして採石場に転落してしまいそうです。

あいかわらずなだらかな尾根道が続きます。左手に進む踏み跡がいくつかありますが,どれも採石場上部から下をのぞくための踏み跡です。尾根道は,正面の竜山に向かっています。竜山山頂付近には,アンテナがあるので,それがいい目印です。木立の中の道になると,右手に小さな池を発見。こんな山上にも池があるので,ビックリ。さらに尾根道を進み,前方が明るくなると,竜山山頂(②)です。

withMTBでもOK!?

山頂には,真新しい二等三角点(点名石宝殿 92.4)の石柱があります。山頂からは,東の展望が開けています。銀色の加古川の流れがくねり,それをはさむように街の家並みがビッシリ広がっています。海岸部には工場群があり,赤白の煙突が何本も立っています。こうして見ると,加古川の街というのは,高層ビルがほとんどないんですねぇ。

この山頂付近には,安土桃山時代の天正の頃に「魚崎構居」があったそうです。古代には円墳もあったという広くなだらかな斜面には,何本もの踏み跡があちこちにありますが,結局は,下山コースは1本だけです。山頂広場の南はしには,ツーカーホン関西高砂ベースステーションのアンテナがあり,そこへ電気を送るための電柱がふもとからきています。その電柱を下を通る踏み跡がありますが,ハイキングコースとしてはあまり一般的ではないでしょう。

さて,ここから下山です。明瞭な山道は,左手に下っています。急な斜面を横切るように,徐々に高度を下げています。これなら,下りだってMTBに乗車可能です。ということは,この竜山ミニ縦走コースは,MTBの乗車率はかなり高いということになります。今度は,withMTBで来たいものです。

このあたりの山らしく,ところどころに岩場のある山道を下ること5分で,塩市への分岐点です。山道の脇の木に,「塩市」の木のプレートがかかっています。生石神社に戻るので,塩市には行かず,直進です。しだいに左手に採石場の岩壁が見え,法華山谷川沿いの道へ。結局,ふつうに歩けば,山道自体は30分ほどの竜山ミニ縦走路でしたが,木が少ないので展望がよい上に,岩壁の上から採石場を見下ろせるスリルもあります。お手軽で楽しいルートです。

|

|

石が浮いてる?!

法華山谷川沿いの道に出て,川面に写る逆高御位山を見,新しい住宅の前を通り,紅梅の向こうに生石神社を眺めながら,生石神社へ。石畳の道路から鳥居をくぐり,石段を登り,本殿へ。御神体は,日本三大奇岩の一つといわれる,浮き石です。

石の宝殿

石の宝殿は,高砂市竜山にある岩山の斜面を長方形に掘り下げた巨岩(高さ5.7m 横6.4m 奥行7.2m)で,相生層群の流紋岩質塊状凝灰岩ででてきおり,生石神社の御神体になっている。その底部は水中にあり,深く削られて中央の部分のみが基岩につながっているようである。このため水に浮いているように見え,浮石とも呼ばれ,宮崎県の天の逆鉾などと並んで日本三大奇岩の一つとされている。

(『ひょうごの地形・地質・自然景観』神戸新聞総合出版センター)

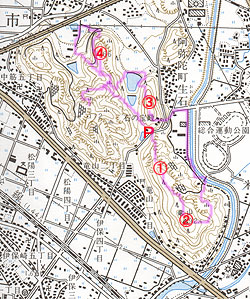

浮石のあるあたり一面,岩場です。山頂の展望台に登るルートは,その岩肌に段を刻んでいます。上の方では,10人近くのハイカーがいます。もちろん,全員中高年です。ハイキングや山歩きは,すでに中高年しかしないものになってしまったようです。ゲートボールやグランドゴルフと並んで,ハイキングや山歩きがあるのでしょう。どうでもいいようなことですが,チョット悲しい気もします。

山頂(③)には,石碑「大正天皇行幸の跡」と東屋があります。先ほどのハイカーたちは東や南の展望を楽しんでいます。長細い頂上も,あちこちに岩場があり,西の斜面にも岩場があちこちに見えます。さすがは竜山石の産地です。頂上の先端からは,高御位山とその左右に広がる連山=播磨アルプスが正面に見えます。スバラシイ展望です。

山頂からは,左手下に見えるエメラルド色の池に下ります。池をはさんで正面にあるピークに登るためです。急な下りを下り,池のほとりに出ます。このあたりも岩場になっています。池のほとりから見る高御位山もなかなかいいものです。

池の北側を回り,岩場に出ます。はっきりとした道はありませんが,岩場なのでどこでも歩けます。先ほどのエメラルド色の池が下に見えるようになると,ピーク間近です。このピークからの斜面は,以前はトライアルバイクが走っていたりしたのですが,今日は走っていません。ピークに登ると,踏み跡がさらに奥に続いています。チョット行って見ましょう。

踏み跡はしだいに薄くなり,ついにはヤブヘ。強引に進んでみると,またもや採石場の岩壁の上部に出ました。この上部からは,瀬戸内海に浮かぶ家島や男鹿島が見えます。その手前には,日笠山の連山が見えます。なかなかいい景色です。

それ以上は行けないので,ピークに引き返して,先ほどのトライアル斜面を下ります。ここは,岩と土の路面があり,トライアルバイクにはおもしろいのかもしれませんが,MTBで下るのはチョット…です。テクニシャンのS田さんなら,何ら問題無しなのでしょうが。

|

|

ヤブ漕ぎの末に…

斜面を下ると,左手に流れる尾根を伝って南池に下ります。地図を見ると,正面の66のピークが気になります。ちょっとオジャマしてみましょう。踏み跡程度の道が北に延びています。ヤブっぽい尾根ですが,歩くスペースはあります。このあたりも,右手には採石場跡があります。しばらく行くと,今度は,採石場に出ます。岩場を歩くことになりますが,イバラ地帯で痛い,痛い。手袋をしてこなかったので,指がキズだらけです。やはり,山歩きには手袋は必携です。でも,なんでいつもヤブ漕ぎをしちゃうのかねぇ。我ながら,ナゾです。

イバラ地帯で痛い目をした後は,ピークへの最後のヤブです。笹ヤブを漕ぎ,潅木を突破し,66のピーク(④)へ。立木がジャマですが,ここからも高御位山連峰=播磨アルプスが一望できます。地形図を見ると,播磨アルプスを一望するには,この66のピークがベストのようです。痛い目もした66のピークですが,来た甲斐があったというものです。

ピークからは,鞍部に下り,その下にある実線の道を下ることにします。ところが,地形図では実線ですが,実際には踏み跡すら薄い廃道です。このあたりも小規模な古い採石場跡が点在しています。薄い踏み跡をたどりながら下ると,踏み跡はしだいに明瞭になり,シダの群生の中には人が踏んだ跡があります。66のピークを右手に巻きながら下ります。下りきったところは,空き地です。山道がその奥にも延びています。おそらく高圧線鉄塔の巡視路でしょう。

空き地から下ると,そこは墓地。南池自治会の看板もあります。

告 1.これより先は自動車等の入山を禁止します。 1.山での「トライアル車」「モトクロス」の練習は禁止します。

車道に出ると,今度は福祉施設「あすなろ学園」の脇から登って,引き返すことにします。まずはため池に登り,左手へ進みます。もうこのあたりになると,ふもとの家並みが小さく見え,その向こうには播磨アルプスがど~んと広がっています。尾根に出ると,このあたりでは珍しい砂地の荒地です。真ん中には岩で溝のようになったところがあります。あれは人工のものなのでしょうか。

ゆるやかな尾根を登り,66のピークへの分岐点を過ぎ,トライアル斜面を横切り,岩場を下り,採石場の作業道に出ます。あとは,この道を帰るだけです。

竜山ミニ縦走は,短いながらも展望に恵まれ,岩場のスリルも味わえました。途中の生石神社では浮き石を見ることもできました。短いながらも変化に富んだこのミニ縦走路。お手軽ハイキングコースです。