|

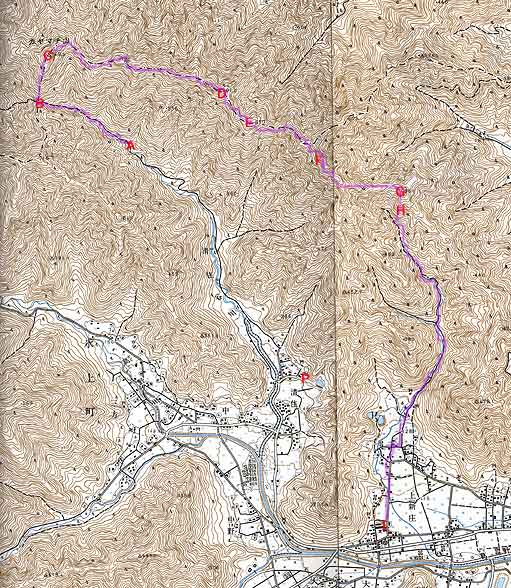

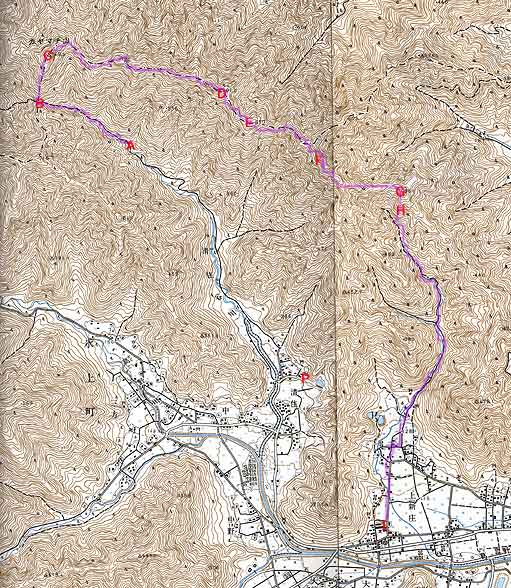

春の雪 カヤマチ山・水山縦走(2000.3.12)

|

3月に入り,すっかり春らしい日が続くかと思っていたのですが,今週は冬型の気圧配置で寒い日が多くなってきました。でも,春です。日差しは暖かさを増し,風もそれほど冷たくはありません。そこで,今回は,かねてから行ってみたかったカヤマチ山系縦走をすることにしました。地形図を見ると,カヤマチ山までは林道がすぐ下まで続き,カヤマチ山からの尾根はそれほどのアップダウンがなく,尾根に上がるとかなりの乗車率が期待でします。しかも,南北には展望が開けていると,篠ヶ峰や岩屋山がきれいに見えることでしょう。

O柿さん,登場

今回は,O柿さんをゲストに迎え,いつものS田さんとで3バカトリオです。3おやじトリオともいえます。O柿さんは,我々同様,山歩きwithMTBを年中楽しんでおられます。ということで,行きの車の中でも山の話で盛り上がっています。が,目的の氷上町に入るとフロントガラスに雨がついてきました。これはヤバイ!でも,天気予報では,これからは晴れるということなので,それを信用することにしました。途中で,丹波たぬきさんご夫婦に再会。このあたりは,ご夫婦のテリトリーとでもいえる領域です。ご夫婦の今日のコースは,水山とか。もしかすると,途中で会えるかも…なんてお気楽な会話をし,達身寺へ。

達身寺は,山号は十九山といい「われ天下の名山を歴拝するに,真に幽玄の勝景を占むるもの僅かに十九,この山実にその随一なり」といわれた300年の歴史を有するお寺です。達身寺に車をとめ,谷あいの林道を進みます。早速猪除けのゲートがあります。が,この日は開いたままで,ラッキー!途中で,植林作業の人に会うが,不思議そうな表情で,MTBの我々を見ています。

ひき蛙ポイント発見

林道は作業車がよく通っているようで,きれいに舗装されています。斜度はありますが,乗車できないほどではありません。谷川の音を聞きながら,進みます。と,道に白いものが。ナント!雪です。残雪です。こんなところで雪があるということは…。少し不安が走ります。しかし,その不安を吹き飛ばすような出来事が…。S田さんの叫び声です。「足元!」見ると,大きな蛙がじっとしています。しかも,1匹や2匹ではありません。何匹もの蛙が道に出て,日なたぼっこをしているようです。道の脇では,卵が一杯産みつけられた,水溜りがあります。産卵中なのか,じっとしている蛙がいます。手前には,Hの真っ最中の蛙もいます。自然の営みって感じです。でも,どの蛙も体長が15cmほどもあるので,なんともグロテスクです。

蛙ポイントを過ぎ,しばらく進むと,高座石を発見。蛙岩といってもいいような,大岩です。ひとしきり見学したあと,再びスタート。あいかわらず,道路のあちこちに石のように蛙がじっとしています。しかしヒキガエルだからといって,MTBで轢くわけにはいきません。

葛野峠へ

2つの柵(A)を抜けると,いよいよシングルトラック(ST)です。谷は左右から合流しています。O柿さんの意見で,左の谷を進むことにしました。踏み跡程度ですので,歩きにくい。進むにつれて,高度を上げ,勾配も急になってきました。植林帯の中を,MTBを担ぎながら,登っていきます。しかも,ところどころには雪も積もっています。こりゃ,困った。ボクのMTB用の靴は,泥と雪と岩にメッチャ弱いのです。早速,ズルッ!反対の足もズルッ!そしてまたズルッ!なかなか進みません。おまけに,頭の上では,MTBが植林の枝に絡まって,動きません。おまけに頭上の木からは雪解けの水が雨の如く落ちてきます。コリャあ,なんやねん!ところが,O柿さんはスイスイ登っていきます。う〜ん,さすがです。装備を着けた時から,我々とはレベルが違うと感じていましたが,この道のプロとでいえそうな方です。

ようやくのことで,葛野峠(B)着。せまい峠ながらも,植林の間からもれる日の光がもやに当って,幻想的な雰囲気を醸し出しています。その昔,多田繁次さんもこの峠からカヤマチ山を往復されたようで「もちろん山奥は路もなく困難をきわめたが,その清々しい一木一草や,なつかしい山上展望が私たちを歓喜させた。」と,著書に記しています。

|

|

|

カヤマチ山

この峠からカヤマチ山までは,20分ほどだということで,出発。いきなりの急斜面です。しかも,雪は先ほどよりも深くなっています。ということは,ボクの靴では,絶望的な状況です。登り始めると,予想通り滑る,滑る。靴の裏には雪が圧着し,氷のソールといった状態です。氷のソールで,雪を踏むのですから,滑らないのが不思議です。ミョ〜なことを発見し,納得しているボクですが,それでも登らないわけにはいきません。3歩進んで,2歩滑る。それでも,結局1歩進んだわけですからOKです。

ようやくついたピークがカヤマチ山(748.3m)(C)です。木々に囲まれた,歓喜するような展望のない,しかし積雪は10cmほどもある,三角点のある山頂です。早速,S田さんは無線です。写真を撮ったりしていても,雪解けの水で上着が濡れているので,寒いことこの上なし。“寒気する”展望です。これからの縦走路も,それらしい道ではありません。踏み跡程度です。ただ,境界杭の切り開きでもあるので,多少マシかもしれません。でも,これって,「目くそ,鼻くそ」っていうのでしょうか。まぁ,そのレベルでの違いしかありません。

縦走開始

昼ご飯を食べるには寒すぎるでの,カヤマチ山から縦走路を進むことにしました。どこか,風のない,日当たりのいい場所で昼食にしようという目論見ですが,はたしてそう都合のいいポイントがあるか,どうか。踏み跡をたどり,カヤマチ山から下ります。もちろん,乗車不能です。不能どころか,歩くことすら不能です。滑る,滑る。泥と雪で,ズルズルです。幸い,ゴアソックスのおかげで,足が濡れることはありません。手袋だって,ゴア手袋なので,これまた濡れることはありません。でも,冷たさまではさえぎってくれません。もっとも,S田さんなんかは,「濡れた手袋は余計に冷たい」と言って,素手で下りています。さすがに気合の入り方が違います。

雪と寒風の尾根道

いくつかのピークを越えますが,同じようなピークなので,どれが地図ではどのピークなのかがさっぱりわかりません。しかも,北から吹き上げてくる風の冷たさと,雪の冷たさまでもが同じです。岩場を越え,がけを上り,下り。そのたびに,ガリッ!ゴリッ!ガツン!これでは,MTBがいたむのも無理はありません。そんな縦走中に,北側の展望が開ける地点が何ヶ所かあります。それは見事な展望です。岩屋山が目の前にあり,その左手には粟鹿山が見えます。その粟鹿山の頂上も,白くガスがかかっています。きっと雪が降っているのでしょう。あの山頂にも,我々のように寒さに打ち震えている同志はいるのでしょうか。いたとすれば,合掌〜!

そうこうするうちに,大岩を発見。その岩陰だと風はしのげます。早速,昼食です。とはいっても,雪があるのでいつものように座るわけにもいきません。ウンチ座りをしながら,食事の準備です。ところが,O柿さんは,当然の如く立ったままで食事を始めています。温かい汁物も不要です。寒さなんて,感じていないようです。ここでもプロの技を垣間見た気がします。でも,我々平民は,やはり温かいものがほしい。例によって,コンロで湯を沸かし,ボクはこうどん,S田さんはにゅうめんを食しています。残念なことに,今回はS田さんの「力(ちから)シリーズ」はありませんでした。寒くて冷たくて,餅を焼く元気もないとのこと。でも,しゃべる元気はあります。無線で,丹波たぬきさんご夫妻に今生の暇乞いをしています。とかなんとかいいながらも,いつものように食後のコーヒーまでいただき,ランチタイムの終了です。遠足気分の我々一般市民の昼食に呆れ顔のO柿さんでありました。

三角点の柱谷

さて,縦走路に出ると,これまた風が冷たい。先ほど食した温かいこうどんが,胃の中で一気に冷え切ってしまいそうです。積雪量はさらに多くなってきました。でも,進むしかありません。後戻りをしても,同じことです。S田さんは,八甲田山を頭の中で描いているようです。きっと,遭難って,こうやってするんやろうなぁと話しながらも,しかたなく進んでいきます。と,701.2のピーク(D)に到着。「柱谷」のプレート有り。きれいな御影石の三角点もあります。こうやって,名のあるピークにくると元気が出ます。

|

|

|

墓標?の十九山

次は「十九山」です。途中の尾根では,数mの乗車可能区間有り。でも,時間にすればわずか数秒というのが悲しい!カヤマチ山からの尾根は,高低差の少ないピークがいくつも続く尾根です。ですから,丹念に地図で確認しないと現在地がわかりません。というボクは,地図すら持っていません。ルート確認はS田さんとO柿さんに任せっぱなしです。

長いピークを進むと,その先に「十九山」のプレート(E)がありました。ここで,O柿さんはマイプレートを設置。我々一般納税者である2人の名前も記されています。しかし今は,このプレートが墓標とならないことを祈るだけです。

十九山から下ったコルからは,丹波たぬきさんご夫妻が下られたとかで,ここからのエスケープを企てるものの,単なる植林帯です。withMTBの我々にはできません。でも,丹波たぬきさんご夫妻の足跡を発見。ということは,この足跡をたどれば,必ずや生還できるというわけです。幸か,不幸か,積雪量が豊富なので,足跡がハッキリしています。やれやれです。丹波たぬきさんご夫妻には,ありとあらゆる面から助けられます。感謝,感謝です。

双耳峰の水山

こうなればとりあえずは水山(F)です。地元では「おはやし」と呼ばれている山だそうで,双耳峰になっています。水山を登ると,あとは下りということで,元気も出ます。この頃になると,積雪量が減り,気温も高くなってきた感じです。S田さんは,手も温かくなってきたとのこと。それって,長い間素手でいたので,凍傷になったのではないでしょうか。でも,見ると,紫色になっていないので,大丈夫なようです。

次々に現れるビューポイント

水山からは達身寺に向かう尾根が南に伸びていますが,我々のルートは東に向かう尾根です。水山を下り切ったコルから谷に降り林道に出るという筋書きが出来上がっている野です。水山からの下りは,今までの最長乗車区間です。とはいっても,約15mです。ところが,その先の岩場(G)で,我々は素晴らしい展望に恵まれました。東には,五台山・高取山・愛宕山がずらりと見えます。その奥には,雪をかぶった京都の山々。ただ,手前の木がジャマです。

もうすでに,丹波たぬきさんご夫妻の足跡はありません。展望岩からさらに進みます。すると,第2の展望岩発見!しかも,こちらの方がはるかに展望が開けています。氷上の町も見えます。その向こうには,遠く多紀アルプス,その手前に,先日行った向山・清水山も見えています。ここまで来た甲斐があったというものです。でも,なにもカヤマチ山を通って来ることもないとは思いますが。丹波たぬきさんご夫妻のように,下の林道からくればそれほど時間もかからないんだもんね。

さらに進むと,第3の展望岩です。ここからは篠ヶ峰も望むことができます。このあたりは小さなピークですが,素晴らしいビューポイントです。ここだけを登りに来ても,十分価値はあります。

|

|

|

さて,我々の当初の予定では,先ほどのコルから谷に降りる予定でしたが,道がないので,南の尾根筋(H)を降りることにしました。後で聞くと,丹波たぬきさんご夫妻もこの尾根を登ってこられたとか。尾根筋の道は明瞭ですが,しだしに薄くなり,ついにはヤブになってしまいました。O柿さんはさっさと尾根道から降りて,谷を目指しています。藪も潅木もなんのそのです。我々一般納税者は,恐る恐る下ります。谷に降りて,滝やったら困るなぁなんて心配もしながら。

つ,つ,ついに生還!

途中から見ると,木立の間から白いものが見えます。下ってみると,雪です。谷間に積もった雪だったのです。ようやく谷間に下りると,朽ちかけた橋もあります。以前は,これが林道だったのでしょうが,今や廃道状態です。谷の奥には,大きな石碑と洞穴があるそうですが,今回はパス。廃道状態の林道からしだいに道らしくなり乗車可能です。そして,ついには車の通れる広い林道になりました。やれやれです。自転車に乗るって,こんなに快適だったんですねぇ。途中で,林道の分岐があります。そこには大きな木と石碑があります。さらに快適に下ると,林道はついに舗装路に変わり,そして終点。

ドイツ人が経営するペンションが近くにあるそうですが,縁がないのでこれまたパス。上新庄の集落を抜け,小学校の前(I)にさしかかると,見たことのある車が。ナント,丹波たぬきさんご夫妻が出迎えてくれていたのです。感激です。今日のルートについてアレコレおしゃべりをして,その上,今回も差し入れをいただき,恐縮しながら駐車場に帰りました。もちろん,帰る途中の道すがら,あれが篠ヶ峰,あれが竜ヶ岳?水山も見える。十九山も。なんて,山座同定は尽きることなく行われました。

それにしても,今回のルートは,withMTBの価値はほとんどありませんでした。乗ったのは,林道と尾根道23mだけです。歩きの方がよっぽど速かったでしょう。やはり,地形図だけで判断をしてはいけません。これって,今までにも何回も学習したことのはずですが,あいかわらず同じ過ちを繰り返しています。まったく学習能力無しです。でも,その学習能力がないからこそ,こうやってwithMTBなんてできるんでしょうね。